Cloud Gardens #Nivel Oculto

Ruinwave es una serie de textos críticos sobre ruinas de videojuego. Puedes leer los textos anteriores aquí y aquí.

De un tiempo a esta parte el videojuego se nos ha llenado de ruinas. El paisaje más allá del final del espacio y del tiempo se ha convertido en un lugar común para todo tipo de obras, sin importar su tamaño y procedencia, en uno de los territorios más explorados y en el catalizador de un espectro poético muy rico y diverso. Entre su versión piranésica, retorcida, improbable y altamente estilizada que vertebra gran parte del AAA japonés contemporáneo más interesante (los souls de Hidetaka Miyazaki, los Nier de Yoko Taro, todo lo de Fumito Ueda) y su concepción como espacio de (re)encuentro, reconstrucción y nuevos comienzos (Mutazione, Kentucky Route Zero), la idealización de la ruina ha sido la chispa detonante tanto de nuevos mundos como el recurso de alguna vieja saga para enfrentar su propia historia, legado y repetición incansable. Horizon Zero Dawn nos llevó a una posthistoria en la que los restos de la huella humana en la tierra se habían renaturalizado: las casas pasaron a ser cuevas llenas de viejos muebles, objetos y señales de una cotidianidad perdida, los edificios se hicieron montañas esbeltas de acero y cristal, y las máquinas, formando rebaños y manadas, caminaron libres por la tierra. Death Stranding nos invitaba al final de un antropoceno fracasado y al inicio de uno nuevo cimentado en ideas de reconexión, de supervivencia y la relativamente ilusa pretensión de que, bajo esas banderas, esta vez sería la buena. Breath of the Wild dilató su eterna guerra entre el bien y el mal, esperó cien años para despertarnos en su mismo cataclismo de siempre y, con el polvo de la guerra depositado y la calamidad fosilizada en costumbre, tejió un mundo disuelto en silencios, en escombros, en comunidades demasiado acostumbradas a la visión de un terrible final que no terminaba de llegar. No es la única manera, pero la historia del videojuego reciente puede desandarse de derrumbe en derrumbe, saltando entre imaginaciones de cómo podría ser ese fracaso al que parecemos (cada vez más) avocados. Ruinas que son un síntoma, pero también un estado de ánimo. Una manera de conciliarnos con este tiempo tan acelerado que nos ha tocado vivir, tan corriendo a toda velocidad para eludir su propio colapso.

Fecha de lanzamiento

23 julio, 2020

PLATAFORMAS

Windows, Mac OS X

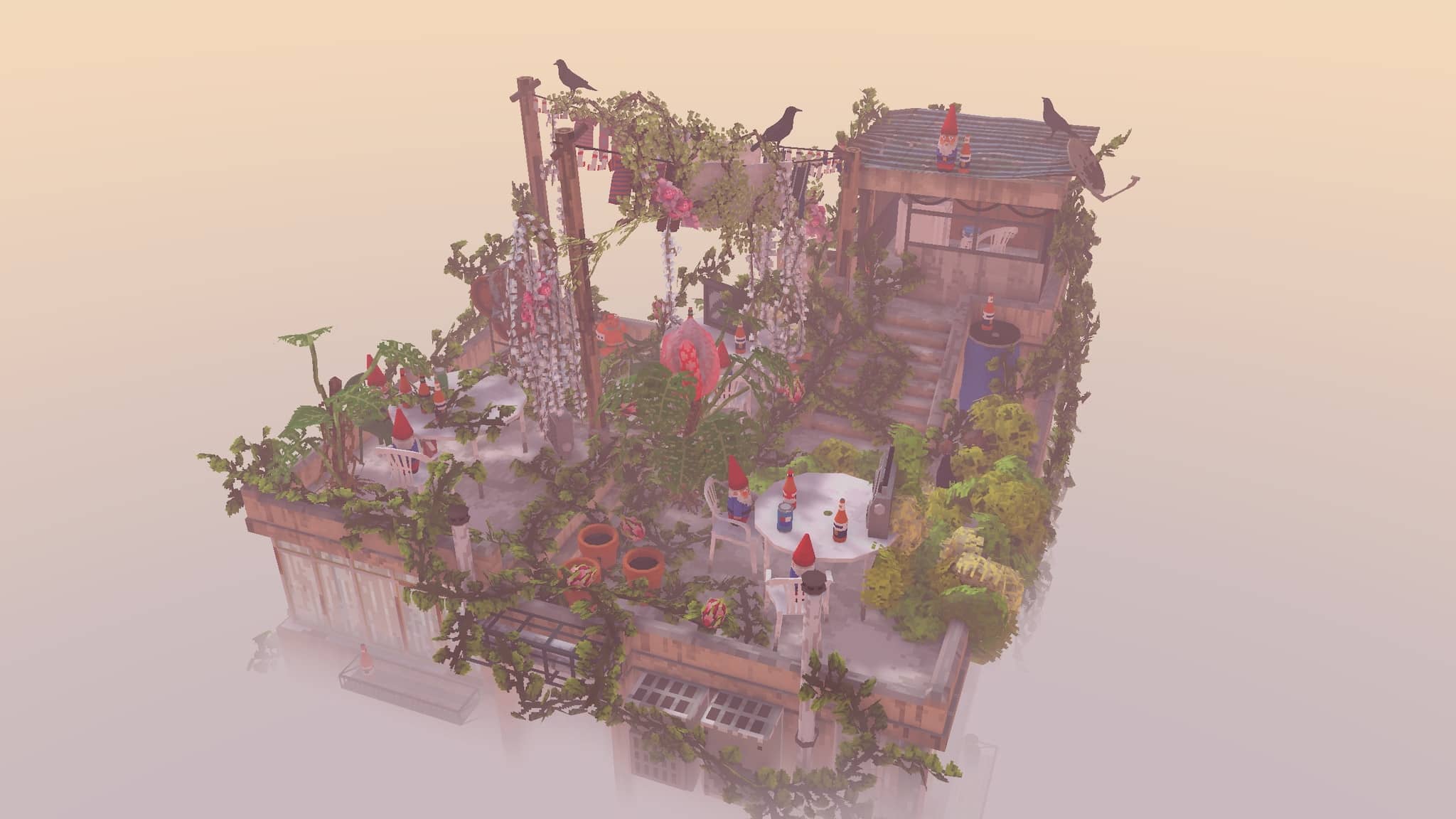

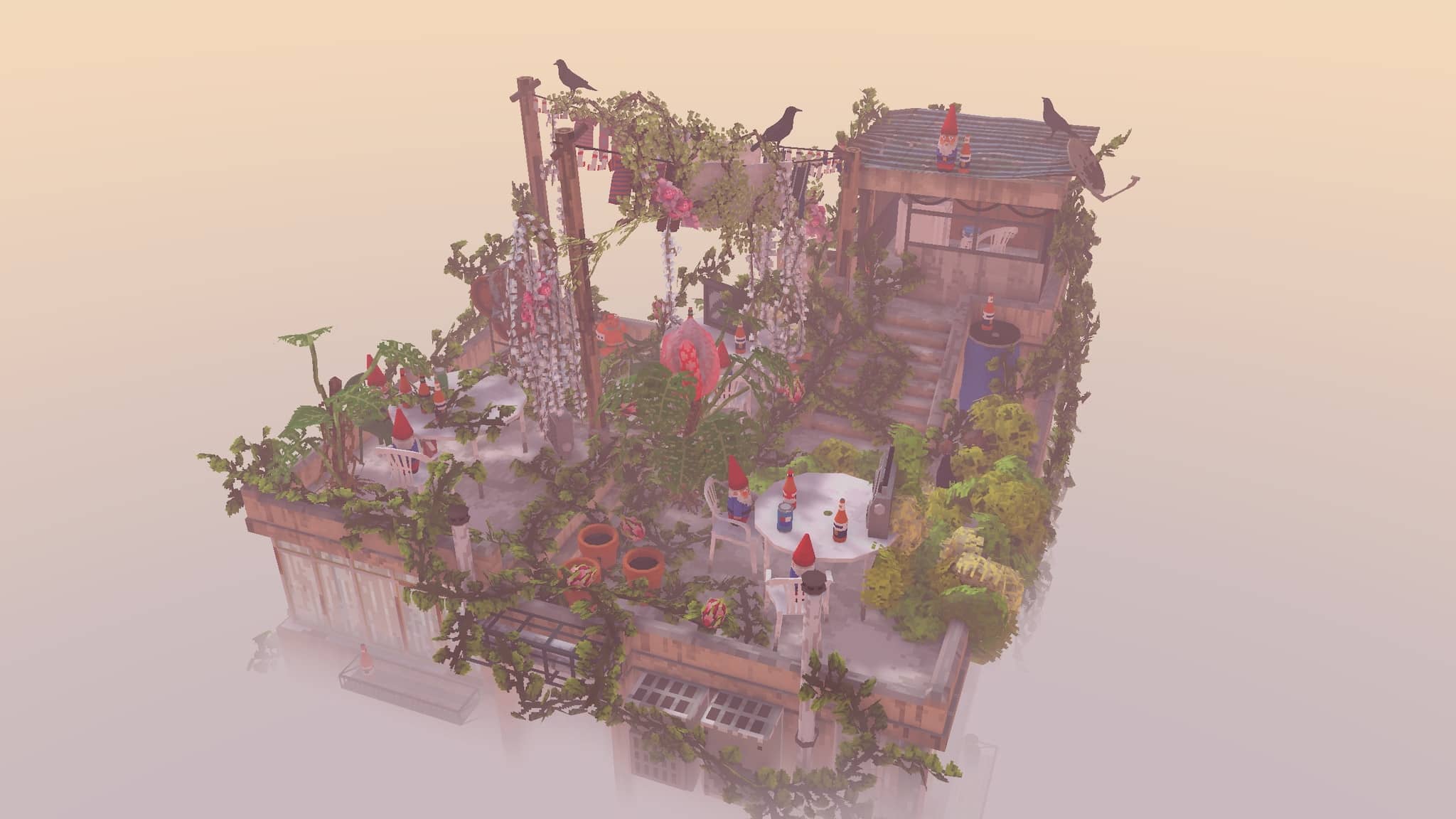

Como recién llegada, la gran particularidad de Cloud Gardens es que nos emplaza a un tiempo y un espacio en el que ya no hay absolutamente nadie. Su ruina no es un lugar concreto, paseable, descifrable, ni un entorno con una historia y una causalidad específica que lo hayan llevado a ese estado. No hay adioses, no hay nuevos saludos, no hay principios ni finales: es simplemente la ausencia convertida en pequeños dioramas, jardines de óxido, basura y vegetación flotando en la nada. Todos juntos forman la topografía de un capitaloceno concluido (creo que es un término más justo que el de antropoceno), una cadena de todas esas escenas típicas que emergen cuando imaginamos que hemos desaparecido y en las que, aprovechando que ya no estamos, la naturaleza recupera eso que tantas veces decimos que es suyo. Jugar a la ruina de Cloud Gardens tiene algo de contradicción: es diseñar la manera en que el diseño mismo de nuestro mundo decae y se muere, es ser una no-presencia que ordena el espacio y el tiempo de un proceso que se supone que es todo lo contrario; puro desorden, entropía y descontrol. No hay objetivos, no hay intenciones más allá del acto compositivo, de la existencia como una fuerza de equilibrio entre cientos de objetos abandonados y una vegetación exuberante. Cloud Gardens es una ruina de juguete.

Hace poco hablábamos de esto mismo desde su lado contrario. Townscaper, un juguete virtual en el que podemos construir ciudades y ensayar las infinitas maneras en que puede materializarse ese acto primigenio de reunirnos para vivir juntas y compartir un espacio, ejemplificaba a la perfección la complejidad de estos artefactos culturales. En Cloud Gardens el fin de la humanidad se vuelve un objeto, un tiempo espacializado que podemos manipular a nuestro antojo a través de dejar un rastro de marcas de cotidianidad, de familiaridad, de todo aquello que, en este futuro convertido en pasado fosilizado, contaría cómo éramos, qué nos definía como seres humanos. La obra, navegable tanto en un modo «campaña» en la que se nos va dando una cadena de soportes predefinidos, como en un modo «cajón de arena» en el que lo que tenemos es solo un trozo de tierra en el que construir todo nosotras mismas desde cero, funciona a base de darnos semillas y objetos. Con estos dos elementos en las manos podemos construir cada destrucción particular, perfilar la manera en que una enredadera ha conquistado los carteles de una autopista, cómo unas azoteas de hormigón han dado una selva de monsteras, la forma en que un ejército de cactus reclama un pedazo de desierto que en algún momento sirvió como depósito de chatarra. Y mientras vamos ejecutando esta suerte de ikebana ruinoso, todo ocurre en dos tiempos: moldeamos lo que fue, el poso de esa nada que lo llena todo, y con ello le damos a las plantas algo a lo que agarrarse y que dirige su crecimiento y expansión. Toda esta nueva vida que solo puede ser porque hay otra que se ha terminado.

Aterrizándolo todo con algo más de precisión, el jugueteo con la ruina de Cloud Gardens ocurre en varias capas simultáneas. En la práctica esto es un jardín, una naturaleza dirigida, muy cerca de esos pequeños momentos de Mutazione en que nos parábamos un rato a llenar parcelitas y parterres de las semillas que íbamos recolectando a la búsqueda de un mood hecho de música y colores, y que evocaba sentimientos que eran a la vez absolutamente concretos y tremendamente universales. En Cloud Gardens no hay paseo y recolección, pero sí una manipulación similar que también devuelve pasajes sonoros, en el cada objeto, cada semilla y cada estructura vibra en una frecuencia propia, y todas juntas dan una melodía. La música procedural, a cargo de Amos Roddy (quien también compuso la banda sonora de Kingdom, el anterior trabajo de los desarrolladores de Cloud Gardens) va depositándose en un ambiente lo-fi que de alguna manera condensa el sonido simultaneo de esos dos tiempos que mencionaba en el párrafo anterior. La imagen de la ruina del futuro lleva un ojo hacia adelante, las melodías llevan el otro hacia ese tiempo indefinido de nostalgia que se define simplemente por estar en el pasado, por recordarnos a cuando todo era más simple. Es una tensión expresiva e interpretativa que termina de redondear cada decisión, cada escombro, cada objeto y cada semilla que dejamos caer en los pedacitos de mundo que desfilan por la pantalla: colocamos un par de sillas en lo alto de lo que queda de un puente, juntas, asomadas a las vistas; le añadimos una caja de cartón, unas botellas vacías, un viejo radiocasete; rematamos con un oso de peluche, una barbacoa o un par de monopatines; entre medias plantamos un árbol, o lo llenamos todo de musgo, y casi parece difícil separar ambos momentos. Quizá hasta no sea verdad que no queda nadie, y que primero fue el árbol y luego las sillas.

En ausencia de cualquier punto de referencia cronológico, el resultado es una estética en cierta medida imposible, una ruina sincrónica que solo existe durante unos pocos minutos en que damos forma a sus tiempos pasados y futuros. Solo hay un antes y un después cuando entramos a jugar con ella, lo que hace de Cloud Gardens un dispositivo al servicio de la expresión personal, un marco de manipulación con mucho margen para que nos apropiemos de sus pocas reglas y construyamos con absoluta libertad. Una vez cala su dinámica, la medida en que plantas y objetos se necesitan y se afectan entre sí, todo lo que queda es la exploración de las posibilidades que dan sus sistemas, y el puro disfrute manipulativo de su objetualidad. Un atractivo similar al de una maqueta, un bonsai o un barco metido en una botella; un juego en el que el ratón se maneja como una pequeña herramienta cargada de mimo y sensibilidad, y en la que las decisiones en torno al lugar que ocupa cada cosa corren a cargo única y exclusivamente de la jugadora. En Cloud Gardens somos tanto lo que creamos como lo que destruimos. Una ruina viva que se admira con ojos, oídos y manos. Propias y ajenas.

Porque de igual manera que pasaba con lo juguetesco de Townscaper, nuestro paso individual e identitario por Cloud Gardens puede perderse entre las nubes de nuestro ordenador, finalmente abandonadas mientras imaginamos que siguen creciendo y deshaciéndose, aunque no las miremos, o puede quedar inmortalizado a través de una captura o de su modo foto. Todo juguete constructivo está ligado a la pulsión por compartir lo creado, y aquí la virtualidad hace de las redes sociales un espacio intertextual en el que intercambiar las infinitas ruinas posibles del juego. Aunque en el propio acto de congelar la ruina en una fotografía se pierda parte de su esencia, de esa experiencia frágil y efímera en perpetuo movimiento que hace tan especial la decadencia de Cloud Gardens ahora que ya existe entre todas las demás. Una ruina reducida a su estética manipulativa, en la que nos encajamos a base de cambiar detalles, de lo que dejamos de ser en un segundo y lo que seremos en el preciso instante en que tiremos una nueva semilla, un neumático, un contenedor de basura, una casa sin puerta, una puerta sin casa o un gnomo de jardín. Un juguete que nos da el mundo para que imaginemos cómo se acaba. Y cómo todo, de nuevo, comienza.

Cloud Gardens

Una vez cala su dinámica, la medida en que plantas y objetos se necesitan y se afectan entre sí, todo lo que queda es la exploración de las posibilidades que dan sus sistemas, y el puro disfrute manipulativo de su objetualidad.